« Les billets hebdos du GrandTerrier » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications |

Aucun résumé des modifications |

||

| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||

|valign=top|<nomobile>__TOC__</nomobile> | |valign=top|<nomobile>__TOC__</nomobile> | ||

|} | |} | ||

{{:Blog 24.06.2023}} | |||

{{:Blog 17.06.2023}} | {{:Blog 17.06.2023}} | ||

{{:Blog 10.06.2023}} | {{:Blog 10.06.2023}} | ||

Version du 24 juin 2023 à 08:20

Une compilation des billets est publiée en fin de trimestre sous la forme de Bulletins Kannadig. Anciens billets hebdos : [Actualité, archives]

|

24.06.2023 Une carte postale de 1911

Une nouvelle carte postale gabéricoise éditée par le photographe quimpérois Villard pour le retour de noces de René Bolloré à Odet en 1911.

Les journaux locaux de février 1911 ont bien évoqué cette épreuve sportive : « Après le petit déjeuner et, conformément au rite des noces de campagne, virent les courses d'hommes et de femmes, où les champions des deux papeteries se disputèrent les prix et montrèrent leur agilité. » (Progrès du Finistère).

Les « courreuses » sont sur la ligne de départ, attendant le signe de l'homme au chapeau tenant son drapeau de la main droite. Elles sont 8 à concourir (en excluant celle de droite qui semble plus âgée) et portent la coiffe « borledenn », des souliers et une jupe noire et tabliers plus clairs pour certaines.

Un appel est lancé pour l'identification de ces sportives volontaires. Quelqu'un a peut-être noté le nom de la gagnante. Et qui sait, d'autres clichés de cette collection de cartes postales Villard de cette fête de 1911 pourraient être encore oubliés dans des tiroirs.

![]()

![]() Article complet : « 1911 - Fête du mariage de René Bolloré, photos de Joseph-Marie Villard », espaces "Audio-Visuel" et "Papeterie".

Article complet : « 1911 - Fête du mariage de René Bolloré, photos de Joseph-Marie Villard », espaces "Audio-Visuel" et "Papeterie".

Ceci nous donne l'occasion de réparer un oubli sur le GrandTerrier. Ayant omis de créer une notice bibliographique sur la sortie en 2021 du livre de Sorin Pipos et Ariëlle Guyader, les fondateurs de l'école photographique d'Ergué-Gabéric, nous tenons à signaler que les auteurs ont réuni dans leur très bel album des clichés de paysages gabéricois et de richesses patrimoniales : la magie du site du Stangala, la vénérable chapelle de Kerdévot, des arbres majestueux, des routes tout en virages et des sillons champêtres.

![]()

![]() Article complet : « PIPOS Sorin et GUYADER Ariëlle - La beauté d'une ville », espace "Biblio".

Article complet : « PIPOS Sorin et GUYADER Ariëlle - La beauté d'une ville », espace "Biblio".

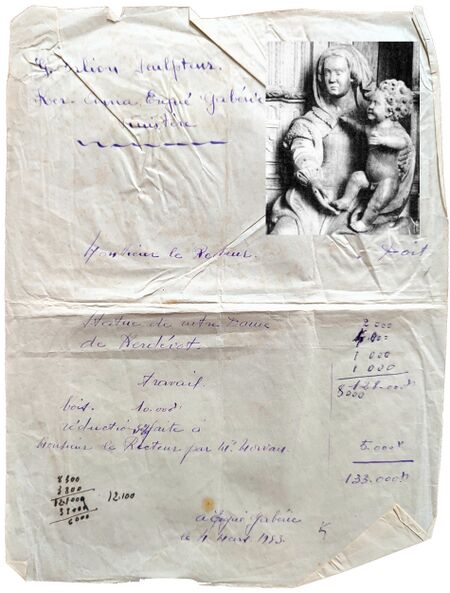

17.06.2023 Des statues de dévotion

Cette semaine, les photos de quelques-unes des statues religieuses réalisées par Laouic Saliou (1909-1990), une facture pour la réplique de ND de Kerdévot (document conservé aux Archives diocésaines), les journaux paroissiaux des recteurs et les articles dans les journaux locaux.

Une de ses premières statues est celle d'un Saint André, commandée pour la petite chapelle de Saint-André. L’œuvre est en bois polychrome et ses dimensions sont d'1,12 m en hauteur et 0,25 m de largeur. Le saint se tient debout, ses mains reposant sur sa croix. La statue a sans doute remplacé un saint de pierre blanche dont l'état s'était délabré.

Une autre statue remarquable est celle de Saint Jacques Le Majeur, en bois non peint et livrée en 1942 pour le pardon annuel du saint à la fontaine près de la chapelle de St-André.

L'inventaire étant à ce jour incomplet, nous aimerions le compléter avec le concours de toutes les bonnes volontés. Au niveau de la paroisse nous n'avons pas repéré les statues de saint Joachim et de sainte Anne. Et par ailleurs un cliché du saint Christophe livré en 1957 serait le bienvenu : « La chapelle de Kerdévot est dotée à présent d'une belle statue en chêne de saint Christophe, qui est due au ciseau du sculpteur sur bois Guillaume Saliou d'Ergué-Gabéric. Elle mesure 85 centimètres de hauteur. ».

![]()

![]() Article complet : « Les statues de dévotion du sculpteur sur bois Laouic Saliou », espace "Patrimoine".

Article complet : « Les statues de dévotion du sculpteur sur bois Laouic Saliou », espace "Patrimoine".

10.06.2023 Un recteur aux propos âpres

Cette semaine, la toute première publication intégrale du journal paroissial du recteur Gustave Guéguen de 1941 à 1956.

Il s'agit d'un registre conservé aux Archives diocésaines de Quimper (2P51/1). Les 83 pages de cet imposant journal paroissial apportent un éclairage détaillé sur les 15 ans passés dans la paroisse à un poste d'observateur avec des prises de position souvent âpres.

Dès sa venue en janvier 1941 en vélo (« en si piteux équipage », car les taxis manquaient d'essence), il prend le temps de noter en temps réel (son crayon ou style est différent à chaque saisie) ce qui lui semble important, c'est-à-dire les fêtes religieuses et les pardons, les acquisitions d'objets religieux, les élections municipales et paroissiales, les nombreux reproches adressés à ses ouailles ...

On trouvera en ligne le facsimilé complet (fichier pdf), une table des matières chronologique reconstituée à l'analyse de chaque page, et la transcription de quelques passages.

Pendant quinze années les pardons et fêtes se succèdent presque à l'identique, hormis la météo du jour : mi avril le petit pardon de Kerdévot (décalé à fin mai en 1955, avec introduction d'un nouveau pardon de St Guénaël), début mai pardon de la St Jacques fin à St-André, fin juin la fête de St-Eloi à Kerdévot (30 à 70 chevaux y sont bénis), mi juillet le pardon de St-Guénolé, fin juillet pardon de la Ste Anne à St-André, 15 août la grand'messe à Kerdévot, mi septembre le grand pardon de Kerdévot, début novembre le pardon de St-Guinal, fin novembre un pardon isolé à St-André en 1941 (non célébré les années suivantes), le 24 décembre la messe de minuit à St-Guinal et à Odet.

En fin d'année le recteur fait le décompte du nombre de baptêmes (45 en moyenne), de mariages (25 environ) et d'enterrements (une trentaine) en précisant les cas spéciaux dans sacrement Il donne aussi le nombre total de communions, soit un chiffre impressionnant de plus de 10.000 avec une répartition à peu près égale entre celles données au bourg et à Odet.

Le journal est également intéressant pour les anecdotes en période d'occupation (occupation des écoles, faits de résistance...) : cela a déjà été évoqué et nous avons déjà donné les transcriptions de ces pages.

L'activité religieuse à l'usine d'Odet en lien avec la famille Bolloré est importante, avec un vicaire résidant qui dispense messes et communions. Même pour des évènements comme le centenaire de Mme Bolloré mère, le recteur ne transige pas : « Dans l'après-midi au patronage une barrique de vin et de cidre en perce pour tous ceux qui en désiraient. Les clients étaient nombreux et fort peu discrets. La famille Bolloré aurait bien mieux fait de donner une bouteille de vin et de cidre à chaque famille que d'organiser ces beuveries. »

![]()

![]() Article complet : « 1941-1956 - Le journal-registre paroissial du recteur Gustave Guéguen », espaces "Archives" et "Biographies/Prêtres".

Article complet : « 1941-1956 - Le journal-registre paroissial du recteur Gustave Guéguen », espaces "Archives" et "Biographies/Prêtres".

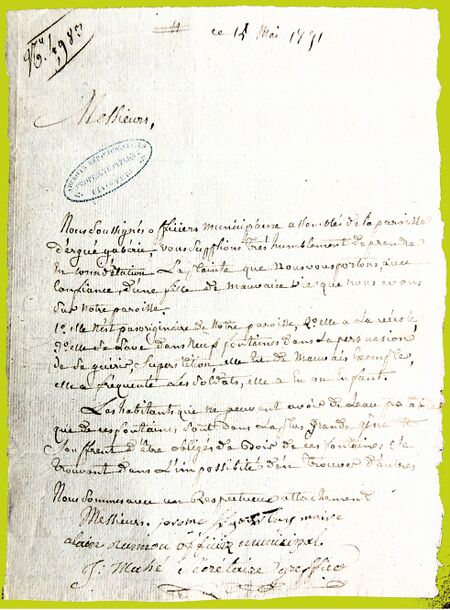

03.06.2023 Une fille de mauvaise vie

Cette semaine une requête adressée en 1791 au Directoire du District de Quimper par les représentants de la municipalité d'Ergué-Gabéric.

Le 14 mai 1791, les conseillers de la commune nouvellement créée formulent une pétition auprès des instances administratives révolutionnaires pour se plaindre des agissements d'une fille de mauvaise fréquentation : « 1° Elle n'est pas originaire de notre paroisse, 2° elle a la vérole, 3° elle se lave dans neuf fontaines dans la persuasion de se guérir, superstition, elle est de mauvais exemple, elle a fréquenté les soldats, elle a eu un enfant. »

À la réception de la requête signée par Jérôme Kergourlay, premier maire de la commune, le Directoire du District de Quimper se prononce pour « enjoindre à la fille de se retirer incessamment de la dite paroisse, et au cas qu'elle y reparaisse, à la faire arrêter et conduire aux prisons de cette ville », au nom du principe de « la liberté qu'a incontestablement toute communauté de chasser de son sein les individus qui n'ayant aucun titre à son assistance, lui paroitroient dangereux. ».

La grande vérole dont est atteinte la prostituée est la syphilis, également synonyme de maladie vénérienne. In fine, craignant que l’intéressée ne communique à tout le canton le mal dont elle est atteinte, le Directoire décrète « qu'à la diligence du maire et procureur de la commune de la municipalité d'Ergué-Gabéric, la fille dont il s'agit sera incessamment appréhendée et conduite aux prisons de Quimper et ensuite transférée au frais de l’État à l’Hôpital vénérien de la ville de Brest pour part les gens de l'art, les remèdes convenables, lui être administré, jusqu'à parfaite guérison, et ensuite renvoyé à la municipalité de droit ».

L'hôpital militaire de Brest est bien chargé au 18e siècle du traitement anti-vénérien en Cornouaille et Léon. En 1763 le chirurgien-major M. de Montreux rapporte à son Ministère y avoir traité avec succès des centaines de Vénériens, ceci grâce aux dragées de Jean Keyser.

On ne sait pas si la fille vénérienne d'Ergué-Gabéric, guérie de son mal, a finalement élevé son enfant, évité les mauvaises fréquentations et oublié la haine des gabéricois qui l'ont rejetée comme une étrangère : « Elle n'est pas originaire de notre paroisse ».

![]()

![]() Article complet : « 1791 - Requête municipale contre une fille de mauvaise vie », espace "Archives".

Article complet : « 1791 - Requête municipale contre une fille de mauvaise vie », espace "Archives".

27.05.2023 Journal paroissial de 1956-57

Document conservé aux Archives diocésaines de Quimper et de Léon (2P51/1) illustrant une évolution en préparation du catholicisme.

Ce qui est marquant dans ce journal, c'est le constat de l'évolution de la liturgie catholique : « L'office du soir a lieu en français. Tous ont un feuillet entre les mains. Les prières ne sont-elles pas faites pour que tous les comprennent et y participent ? ... Le jeudi, la messe est célébrée face au peuple au milieu de la nef. ».

L'adaptation de l'Église aux besoins du temps présent sera confirmée en 1962 par le concile Vatican II, mais déjà en 1957 le rite tridentin qui consiste à dire la messe en latin en restant dos aux fidèles est remis en question.

Le recteur se permet même de critiquer certains confrères : « Avant le salut, M. l'abbé Queinnec curé de Briec s'adresse aux pèlerins dans un style trop relevé ». Mais il adresse aussi des reproches à ses paroissiens : « Les habitants d'Ergué-Gabéric manquent d'esprit paroissial, de sens communautaire » ; « La messe est mal suivie. La plupart y semblent passifs. L'on se tient le plus loin possible de l'autel, le long des murs ou derrière les piliers. »

Il semble agacé du côté pingre des participants des cérémonies religieuses, avec une tentative de trait d'humour : « Pour permettre à ces indigents de donner aussi leur pièce de 5 francs aux quêtes extraordinaires, M. le Recteur a proposé de faire une collecte en leur faveur. Il aurait pu y donner suite, car la grenaille continue d'arriver. »

Les autres évènements marquants sont :

•![]() Son arrivée le 3 juillet et son installation solennelle le 15 juillet : « 50 à 60 voitures lui font escorte jusqu'au bourg ».

Son arrivée le 3 juillet et son installation solennelle le 15 juillet : « 50 à 60 voitures lui font escorte jusqu'au bourg ».

•![]() L'arrivée de 100 chaises neuves en février 1957 et d'une grande armoire pour les bannières adossée à l'orgue de l'église paroissiale.

L'arrivée de 100 chaises neuves en février 1957 et d'une grande armoire pour les bannières adossée à l'orgue de l'église paroissiale.

•![]() Deux nouvelles classes à l'école Ste-Marie de Lestonan en mars "offerte" par la famille Bolloré : « La bénédiction en a lieu dans l'intimité en présence de la famille bienfaitrice, de la maîtrise de l'usine et des seuls parents des élèves. ».

Deux nouvelles classes à l'école Ste-Marie de Lestonan en mars "offerte" par la famille Bolloré : « La bénédiction en a lieu dans l'intimité en présence de la famille bienfaitrice, de la maîtrise de l'usine et des seuls parents des élèves. ».

•![]() Le remplacement du catafalque « monument désuet, surmonté d'un baldaquin » par une jolie table en bois exotique d'iroko.

Le remplacement du catafalque « monument désuet, surmonté d'un baldaquin » par une jolie table en bois exotique d'iroko.

•![]() Les pardons de St-Guénolé et de St-André en juillet., et celui de St-Eloi et de St-Christophe à Kerdévot en juin : « La bénédiction des chevaux eut lieu aussitôt après, devant la chapelle, en présence des statues de Saint Eloi et de Saint Christophe. »

Les pardons de St-Guénolé et de St-André en juillet., et celui de St-Eloi et de St-Christophe à Kerdévot en juin : « La bénédiction des chevaux eut lieu aussitôt après, devant la chapelle, en présence des statues de Saint Eloi et de Saint Christophe. »

Lors du pardon de St-Eloi de Kerdévot, la statue de St-Christophe commandée à Laouic Saliou, sculpteur sur bois gabéricois, a été exposée dans la chapelle de Kerdévot : « C'est une peinture polychrome au blanc de Meudon et aux terres naturelles. La tunique est rouge, le manteau est bleu foncé, la ceinture et la bourse du Saint. Le globe et le col de l'Enfant Jésus est doré à la feuille d'or. Saint Christophe a le pied droit sur la rive du fleuve et le le pied gauche est encore dans l'eau. »

C'est le recteur Gustave Guéguen qui avait commandité la réalisation de cette statue. Mais où est-elle aujourd'hui, est-elle partie en voyage ? Elle n'est plus à Kerdévot a priori, un appel est lancé pour la retrouver, avec l'aide requise du saint patron des voyageurs.

![]()

![]() Article complet : « 1956-1957 - Journal paroissial du recteur Pierre Pennarun », espaces "Archives" et "Biographies/Prêtres".

Article complet : « 1956-1957 - Journal paroissial du recteur Pierre Pennarun », espaces "Archives" et "Biographies/Prêtres".

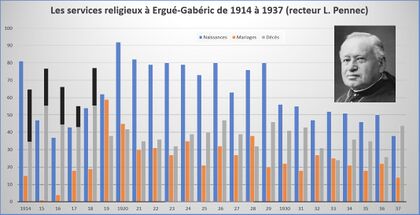

20.05.2023 Journal paroissial 1914-1938

Transcription intégrale du journal paroissial de Louis Pennec conservé aux Archives diocésaines de Quimper (2P51/1). Les semaines à venir on complétera par les 82 et 8 pages rédigées par les recteurs Gustave Guéguen (1941-1956) et Pierre Pennarun (1956-57).

Les caractéristiques et faits marquants de son ministère, tels qu'on peut les comprendre via les 5 pages de son journal paroissial :

•![]() L'activité du recteur et de ses trois vicaires est mesurée annuellement par les chiffres, à savoir essentiellement le nombre de baptêmes, de mariages et d'enterrements.

L'activité du recteur et de ses trois vicaires est mesurée annuellement par les chiffres, à savoir essentiellement le nombre de baptêmes, de mariages et d'enterrements.

•![]() Dans les années normales on compte une moyenne de 40-70 baptêmes (en bleu sur le graphique ci-contre), 25 mariages (en rouge), 30 décès (en gris).

Dans les années normales on compte une moyenne de 40-70 baptêmes (en bleu sur le graphique ci-contre), 25 mariages (en rouge), 30 décès (en gris).

•![]() Les 5 années de guerre en 1914-1918 sont particulières : très peu de mariages (qui reprennent fortement dès 1919), une chute du nombre de baptêmes (le taux de natalité restera haut à partir de 1920, puis rebaissera en 1930) et une mortalité plus forte (accentuée par le comptage à part des « morts à la guerre », en noir sur la courbe).

Les 5 années de guerre en 1914-1918 sont particulières : très peu de mariages (qui reprennent fortement dès 1919), une chute du nombre de baptêmes (le taux de natalité restera haut à partir de 1920, puis rebaissera en 1930) et une mortalité plus forte (accentuée par le comptage à part des « morts à la guerre », en noir sur la courbe).

•![]() Pendant la guerre seul le recteur reste actif, les vicaires et le bedeau étant mobilisés. Heureusement « Laurent Le Gall, comptable à Odet et retenu par ses obligations, rendit de grands services à la paroisse comme chantre et comme organiste bénévole. »

Pendant la guerre seul le recteur reste actif, les vicaires et le bedeau étant mobilisés. Heureusement « Laurent Le Gall, comptable à Odet et retenu par ses obligations, rendit de grands services à la paroisse comme chantre et comme organiste bénévole. »

•![]() Les noms des notables gabéricois sont notés lors des élections comme conseillers paroissiens ou les parrainages de confirmation : les Le Roux de Mélennec, Nédélec de Lezergué, Danion de Saint-Joachim, les Le Guay mère et fille de Kerampensal, M. et Mme Mme Charruel du Guérand d'Odet, Jérôme Quelven de Garsalec, Hervé Le Goff de Sulvintin, Yves Mahé de Kerdévot, Rose Riou de Tréodet, Monsieur Bolloré (remplacé par son comptable Laurent Le Gall), Pierre Tanguy de Kerellou, maire.

Les noms des notables gabéricois sont notés lors des élections comme conseillers paroissiens ou les parrainages de confirmation : les Le Roux de Mélennec, Nédélec de Lezergué, Danion de Saint-Joachim, les Le Guay mère et fille de Kerampensal, M. et Mme Mme Charruel du Guérand d'Odet, Jérôme Quelven de Garsalec, Hervé Le Goff de Sulvintin, Yves Mahé de Kerdévot, Rose Riou de Tréodet, Monsieur Bolloré (remplacé par son comptable Laurent Le Gall), Pierre Tanguy de Kerellou, maire.

•![]() Fin 1922 bénédiction d'un nouveau cimetière au bourg : « La première personne qui y fut inhumé ce fut le 19 décembre : Mme Louise Troalen du Bourg, femme Daoudal. »

Fin 1922 bénédiction d'un nouveau cimetière au bourg : « La première personne qui y fut inhumé ce fut le 19 décembre : Mme Louise Troalen du Bourg, femme Daoudal. »

•![]() En enfin la grande fête de 1922 pour les papeteries Bolloré : « Cette même année l'Usine d'Odet fêta le Centenaire de sa fondation, 8 juin. »

En enfin la grande fête de 1922 pour les papeteries Bolloré : « Cette même année l'Usine d'Odet fêta le Centenaire de sa fondation, 8 juin. »

![]()

![]() Article complet : « 1914-1938 - Journal paroissial du recteur Louis Pennec », espaces "Archives" et "Biographies/Prêtres".

Article complet : « 1914-1938 - Journal paroissial du recteur Louis Pennec », espaces "Archives" et "Biographies/Prêtres".

Guinal-Louis-Marie et Corentin-Marie

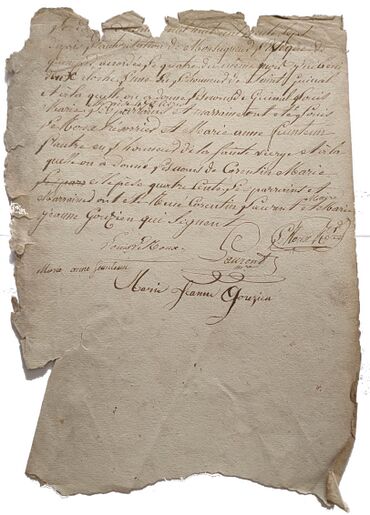

13.05.2023 - Certificat de bénédiction des cloches en 1837 (Arch. diocésaines) et devis de reconstruction (Arch. départ.) après le passage d'une tornade.

Les dégâts matériaux occasionnés par la tornade de février 1836 ont été considérables : « Ce clocher de forme pyramidale a été renversé et sapé jusqu'à sa base ». La tempête n'a laissé aucune chance de survie aux deux cloches : « L'une des cloches a été brisée en plusieurs morceaux, la seconde est fendue de manière à ne rendre aucun son ».

Et le devis de reconstruction d'avril 1836 précise également que « Les deux cloches brisées seront refondues ». Ce qui fut fait en cours d'année 1837 avec la remontée des cloches sur leur nouveau clocher dessiné par l'architecte Joseph Bigot.

Le document manuscrit attestant de la cérémonie de bénédiction le 12 décembre 1837 est à la première personne du singulier : « j'ai béni deux cloches », et est signé « Le Roux, Recteur ». Yves Le Roux, recteur gabéricois pendant 26 ans de 1822 à 1848, précise qu'il l'a fait avec « l'autorisation de Monseigneur l'Evêque de Quimper ».

Quatre autres personnes, à savoir les parrains et marraines des cloches, signent le certificat, formant une représentation des deux instances politiques (conseil paroissial de la fabrique et municipalité), une localisation sur 4 villages répartis sur l'ensemble du territoire et bien sûr un quota égalitaire hommes/femmes :

•![]() Louis Le Roux, agriculteur à Kerelou et trésorier du conseil de fabrique, parrain de la 1ère cloche

Louis Le Roux, agriculteur à Kerelou et trésorier du conseil de fabrique, parrain de la 1ère cloche

•![]() Marie Anne Feunteun, cultivatrice à Creac'h-Ergué et mariée à Louis Le Roux en (3e noces), marraine de la 1ère cloche.

Marie Anne Feunteun, cultivatrice à Creac'h-Ergué et mariée à Louis Le Roux en (3e noces), marraine de la 1ère cloche.

•![]() René Corentin Laurent, agriculteur à Squividan et maire de la commune de 1824 à 1846, parrain de la 2e cloche.

René Corentin Laurent, agriculteur à Squividan et maire de la commune de 1824 à 1846, parrain de la 2e cloche.

•![]() Marie Jeanne Gouzien, agricultrice à Kerdévot et mariée à Jean Mahé, marraine de la 2e cloche.

Marie Jeanne Gouzien, agricultrice à Kerdévot et mariée à Jean Mahé, marraine de la 2e cloche.

Les caractéristiques des cloches sont indiquées par le recteur :

•![]() leurs poids respectifs : 478 livres pour la première (239 kilos), 400 pour la seconde (200 kilos). À noter que dans le devis les poids étaient estimés à 260 kilos chacune.

leurs poids respectifs : 478 livres pour la première (239 kilos), 400 pour la seconde (200 kilos). À noter que dans le devis les poids étaient estimés à 260 kilos chacune.

•![]() leurs noms de baptême complets, à savoir :

leurs noms de baptême complets, à savoir :

Guinal Louis Marie, « en l'honneur de saint Guinal » (patron de la paroisse), avec l'ajout des prénoms du parrain (Louis) et de la marraine (Marie).

Corentin Marie, « en l'honneur de la sainte vierge » avec le 2e prénom du parrain (Corentin) et le 1er de la marraine (Marie).

Le devis d'avril 1836 précise le prix d'acquisition des cloches à hauteur de « 1,90 fr le kilo en matière fondue », soit 494 francs pour chacune, sur un total de 7486 francs pour l'ensemble des travaux de reconstruction du clocher.

Le conseil de fabrique avait demandé pour tous ces travaux une aide substantielle au roi Louis-Philippe dans une supplique rédigée en langue bretonne (cf article séparé). Mais la valeur du don sur les fonds d'état ne s'est élevée qu'à 500 francs de secours, soit l'équivalent d'une des deux cloches. Le conseil général du département cotisera aussi pour le même montant, soit la valeur de la 2e cloche. Mais pour les 6500 francs restants il faudra puiser dans les caisses de la fabrique et de la commune et compter sur les dons des habitants.

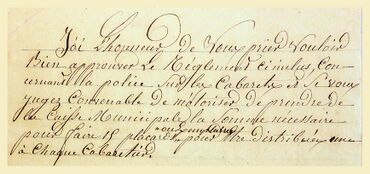

Contrôle des débits de boissons

06.05.2023 - Source documentaire : cote 2 O 792 aux Archives départementales du Finistère en Série O (administration et comptabilité communales).

Il s'agit précisément d'une lettre adressée le 18 octobre 1844 par le maire René Laurent sollicitant la validation d'un règlement de police des débits de boisson dont le texte, sous la forme d'une affiche appelée à l'époque « placard » est joint.

En cette année 1844, il y a sur le territoire communal quinze établissements vendant des boissons alcoolisés, si l'on en croit le nombre de placards devant être « distribués à chaque caberetier ».

En 1836, pour 2025 habitants, neuf cabaretiers sont déclarés sous cette appellation dans le recensement officiel : François Ascoët à Pen carn Lestonan, Laurent Douguet à Gadigou (route de Coray), Pierre Peron au Bourg, Jacques Calloc'h au Bourg, Hervé Auffret au Bourg, Yves Taboret au Bourg, Toussaint Caugant à Gars halec, Jean Caugant à Lenhesk et Yves Auffret à la Croix-Rouge. Mais les cabarets ou auberges supplémentaires sont très certainement aussi ouvertes dans d'autres commerces, à l'instar des forgerons ou des cordonniers, et ce dans les villages un peu excentrés comme Saint-André, St-Guénolé, Lostarguillec, Kerdévot.

En 1868, une enquête diligentée par le ministre de l'intérieur sur le développement de l'ivrognerie en France donne les chiffres suivants pour le département du Finistère : « Il y a dans le département 5806 débits de boissons, c'est à dire un pour 114 habitants [....] Pas une commune n'est exempte de ce fléau. Un homme sobre est une exception. Dans les classes élevées, on s'inquiète. Les propriétaires surtout qui voient leurs champs délaissés pour le cabaret ».

Pour ce qui concerne Ergué-Gabéric, le nombre de débits de boisson par rapport à la population est proche de cette moyenne nationale en 1836-1844, soit un café pour 135 habitants (15 pour 2025), bien que la population soit très rurale et éclatée sur tout le territoire communal.

D'où la nécessité pour la municipalité de lutter contre les dérives des débits de boissons en rédigeant un règlement de police comme forme de placards ou affichettes à apposer dans ces lieux de perdition.

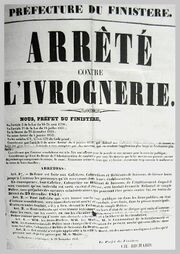

Après ces premiers affichages, la préfecture du finistère généralisera cette action préventive à tout le département en publiant des « arrêtés contre l'ivrognerie ». Ainsi cette affiche du préfet Richard en 1859 (cf. ci-contre, ADF 4M68).

Mais autant le texte préfectoral est plutôt sommaire, la seule interdiction étant de servir jusqu'à l'ivresse, la version gabéricoise de 1844 est bien plus contraignante :

•![]() Le premier article interdit carrément l'ouverture des bars pendant les messes, dimanches et jours de fête. Ces jours-là « Il est interdit à tous cabaretiers de cette commune, de donner à boire à qui que ce soit ».

Le premier article interdit carrément l'ouverture des bars pendant les messes, dimanches et jours de fête. Ces jours-là « Il est interdit à tous cabaretiers de cette commune, de donner à boire à qui que ce soit ».

•![]() Sont exclus des établissements à toute heure, conformément à l'article 2, les enfants au-dessous de seize ans, « à moins qu'ils n'accompagnent leurs auteurs ou tuteurs », les vagabonds, les filles publiques et « les gens dans l'ivresse ».

Sont exclus des établissements à toute heure, conformément à l'article 2, les enfants au-dessous de seize ans, « à moins qu'ils n'accompagnent leurs auteurs ou tuteurs », les vagabonds, les filles publiques et « les gens dans l'ivresse ».

•![]() Les horaires doivent être strictement respectés, surtout en soirée : ouverture après 4 heures du matin et fermeture avant 8 heures du soir (7 heures en hiver).

Les horaires doivent être strictement respectés, surtout en soirée : ouverture après 4 heures du matin et fermeture avant 8 heures du soir (7 heures en hiver).

•![]() Les autres règles administratives sont de disposer « d'une enseigne distincte où son nom sera écrit en caractères bien lisibles » (article 4), de faire une déclaration à la mairie pour toute ouverture ou déménagement (article 5), de « débiter des boissons falsifiées » (article 6), et de respecter toutes les mesures légales (article 7).

Les autres règles administratives sont de disposer « d'une enseigne distincte où son nom sera écrit en caractères bien lisibles » (article 4), de faire une déclaration à la mairie pour toute ouverture ou déménagement (article 5), de « débiter des boissons falsifiées » (article 6), et de respecter toutes les mesures légales (article 7).

•![]() Et enfin, un article 8 de politique familiale et de lutte contre l'alcoolisme : « Il est enjoint aux cabaretiers de livrer à la première réquisition des pères, mères et tuteurs les personnes réclamées par ces derniers. »

Et enfin, un article 8 de politique familiale et de lutte contre l'alcoolisme : « Il est enjoint aux cabaretiers de livrer à la première réquisition des pères, mères et tuteurs les personnes réclamées par ces derniers. »

Dévotion, dons et miracle

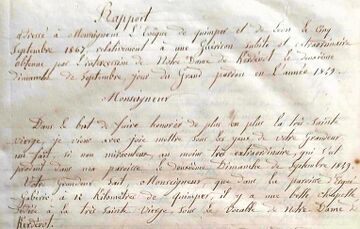

29.04.2023 - Un journal paroissial pour la période 1862 à 1870 conservé aux Archives Diocésaines (2P51/1) et rédigé par le recteur Guillaume Jézéquel.

Le journal démarre par l'année de l'installation du recteur desservant et énumère entre autres toutes les acquisitions d'objets de culte pendant son ministère pour s'achever en 1870, soit 8 ans avant son départ de la paroisse.

Ces objets religieux sont une croix de procession et de pardon, des ornements noir et blanc pour les enterrements, une bannière de procession, un ciboire, un pavillon de ciboire, une conapée, une vierge et son piédestal, un harmonium à Kerdévot, un autel neuf à St-Guénolé ...

Les prix des achats et des travaux sont consciencieusement notés, ainsi que tous les noms des donateurs et des donatrices. Notamment en 1869-70 pour financer la réfection de lambris et des peintures de l'église du bourg, les travaux ayant déjà commencé : « Les paroissiens voyant que les réparations leur plaisaient ont voulu contribuer à les payer. »

On constate d'ailleurs que les femmes sont plus nombreuses et généreuses que les hommes. Parmi les noms cités dans les 4 longues listes de bienfaiteurs on notera :

•![]() L'implication de l'usine papetière d'Odet : Mademoiselle Le Marié, fille du fondateur et religieuse, donne en 1864 et 1869, Le Marié et Bolloré s'associent en 1869 pour un don important, Mme Bolloré René en 1864, la belle famille de Pontois associée à Le Marié, et 4 autres familles dites « du moulin à papier ».

L'implication de l'usine papetière d'Odet : Mademoiselle Le Marié, fille du fondateur et religieuse, donne en 1864 et 1869, Le Marié et Bolloré s'associent en 1869 pour un don important, Mme Bolloré René en 1864, la belle famille de Pontois associée à Le Marié, et 4 autres familles dites « du moulin à papier ».

•![]() Le nom du recteur Jézéquel et du vicaire Emily apparaissent aussi comme donateurs individuels.

Le nom du recteur Jézéquel et du vicaire Emily apparaissent aussi comme donateurs individuels.

•![]() Le maire Joseph Le Roux de Lezouanac'h donne aussi, ainsi que Jean-Marie Nédélec, figure de Lezergué, et le futur maire Hervé Le Roux du Mélennec.

Le maire Joseph Le Roux de Lezouanac'h donne aussi, ainsi que Jean-Marie Nédélec, figure de Lezergué, et le futur maire Hervé Le Roux du Mélennec.

Mais l'évènement le plus marquant pour le recteur est la lettre envoyée à l'Evêché en 1867 pour demander une officialisation de miracle au Grand pardon de Kerdévot en 1849 : la guérison subite et extraordinaire d'une fillette muette depuis 4 ans.

Le déroulé de l'histoire est le suivant :

•![]() Marie-Anne Jaouen, une fillette d'un village d'Edern restée muette suite à une maladie pendant 4 ans, vient à cheval avec ses parents au pardon de Kerdévot.

Marie-Anne Jaouen, une fillette d'un village d'Edern restée muette suite à une maladie pendant 4 ans, vient à cheval avec ses parents au pardon de Kerdévot.

•![]() Le père fait la promesse d'offrir à la chapelle le prix de vente du cheval si sa fille y retrouve la parole.

Le père fait la promesse d'offrir à la chapelle le prix de vente du cheval si sa fille y retrouve la parole.

•![]() Au second son des Vêpres, le père, voyant que sa fille est toujours muette, lui dit qu'il était temps de partir, et alors l'enfant répond qu'ils étaient encore dans les temps.

Au second son des Vêpres, le père, voyant que sa fille est toujours muette, lui dit qu'il était temps de partir, et alors l'enfant répond qu'ils étaient encore dans les temps.

•![]() Le recteur de la paroisse d'Ergué-Gabéric, monte en chaire après vêpres et raconte ce qui vient de se passer, et sa guérison est confirmée dans les mois et années qui suivent.

Le recteur de la paroisse d'Ergué-Gabéric, monte en chaire après vêpres et raconte ce qui vient de se passer, et sa guérison est confirmée dans les mois et années qui suivent.

•![]() 18 ans après, le vicaire de Briec fait son enquête et prend sa plume pour signaler le miracle. Mais a priori Marie-Anne Jaouen n'a pas été béatifiée pour autant !

18 ans après, le vicaire de Briec fait son enquête et prend sa plume pour signaler le miracle. Mais a priori Marie-Anne Jaouen n'a pas été béatifiée pour autant !

Si l'on en croit également l'ancien cantique de Kerdévot, rédigé en breton en 1712, les bienfaits de Notre-Dame de Kerdévot ont été nombreux, notamment de ramener à la vie les noyés ou les morts à la guerre, de guérir les malades de tous les maux, de retrouver les objets volés, d'assister juridiquement, d'aider les mères, et bien sûr de redonner la parole aux muets : « Dre ho craç, Guerc'hes santel, en deus bet or prezec » (strophe 39, "Par votre grâce, Vierge Sainte, elle a retrouvé l'élocution").

Blog 22.04.2023 Blog 15.04.2023 Blog 07.04.2023 Blog 01.04.2023 Blog 25.03.2023

Anciens billets publiés avant le dernier de la liste ci-dessus => [Actualité, archives]