« Les coutumes bretonnes du mariage au XIXe siècle selon Déguignet » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications |

Aucun résumé des modifications |

||

| (15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

[[Image:Espacedeguignetter.jpg|140px|left|link=]]__NOTOC__<i>Dans ses mémoires de paysan bas-breton Jean-Marie Déguignet raconte son mariage en 1868. </i> | [[Image:Espacedeguignetter.jpg|140px|left|link=]]__NOTOC__<i>Dans ses mémoires de paysan bas-breton Jean-Marie Déguignet raconte son mariage en 1868. </i> | ||

[[Image:danseurs.png|180px|right|link=]] | [[Image:danseurs.png|180px|right|link=]]Il en profite pour détailler le cérémonial, les expressions bretonnes utilisées à l'époque. En remontant à son enfance en début de ses mémoires il évoque aussi la fonction de « <i>bazh-banal</i> » <ref name="Bazh-vanal">{{BR-Bazh-vanal}}</ref>. | ||

Autres lectures : {{Tpg|DÉGUIGNET Jean-Marie - Histoire de ma vie, l'Intégrale}}{{Tpg|Le poème "L'Amour et la Mort" de Louise-Victorine Ackermann}} | Autres lectures : {{Tpg|DÉGUIGNET Jean-Marie - Histoire de ma vie, l'Intégrale}}{{Tpg|Recueil des bretonnismes de Jean-Marie Déguignet}}{{Tpg2|Lexique de bretonnismes repérés dans les mémoires et archives gabéricoises - A|Lexique de bretonnismes repérés dans les mémoires et archives gabéricoises}}{{Tpg|BABONNEAU Christophe et BETBEDER Stéphane - Mémoires d'un paysan bas-breton Tome 3}}{{Tpg|Les 24 cahiers manuscrits de la seconde série des mémoires de Jean-Marie Déguignet}}{{Tpg|Le poème "L'Amour et la Mort" de Louise-Victorine Ackermann}} | ||

==Présentation== | ==Présentation== | ||

{{ContentGrid|content={{Box| | {{ContentGrid|content={{Box| | ||

Quand il a à peine 10 ans, Déguignet apprend le métier de quémandeur par une mendiante professionnelle, laquelle exerce aussi la fonction d'arrangeuse de mariages ou porteuse de balai, « <i>bazh-banal</i> » <ref name="Bazh-vanal">{{BR-Bazh-vanal}}</ref> en breton : « <i>Quand elle passait dans les fermes où il y avait des jeunes gens à marier, elle était fort bien reçue, parfois même on la faisait asseoir à table et on mettait devant elle le pain et le lard traditionnels, le plus grand honneur qu'on pouvait faire alors chez nous à un étranger.</i> » | |||

Quand lui-même se marie en 1868 à l'âge de 34 ans, voici comment il décrit les épousailles en Basse-Bretagne : | |||

* Le corps religieux réglemente les aspects sociaux, moraux et financiers du mariage : « <i>les paysans bretons n'attachent aucune importance à ce mariage civil</i> » ; « <i>pourquoi je ne me soumettais pas au curé, pourquoi je n'allais pas me confesser</i> » ; « <i>il fallut aller à la sacristie avec témoins signer cet acte sacré et en payer le coût, 6 francs plus un pourboire qui est facultatif</i> ». | |||

* Les dictons populaires confirment la puissance ecclésiale : « <i>ils ont inventé un proverbe breton à l'usage des jeunes gens, qui dit qu'il faut la permission de l'Église pour mettre la chemise mâle près de la chemise femelle, "Ret eo caoud permission an n'ilis vit lakat ar rochet e kichen an n'binvich"</i> ». | |||

* La fête des noces (« <i>fricot</i> » en breton) s'étend sur deux longues journées, avec le fameux retour de noces (« <i>dilost fricot</i> ») : « <i>le fricot, le grand repas de noce qui devait durer deux jours</i> » ; « <i>la noce recommença, c'est ce qu'on appelle en breton <i>an dilost fricot</i> (retour de noces).</i> » | |||

* La bague de mariage de la mariée est désignée sous le terme breton de "bride", ce qui illustre bien le sort réservé à la femme : « <i>il me fallait encore aller à Quimper pour acheter la fameuse alliance, <i>ar c'habest</i> <ref name="Bride"><i>Ar c'habestr</i> : la bride. Désigne la bague de la fiancée jusqu'au mariage. Cette bague est ensuite désignée par le mot <i>gwalenn</i>. (Heusaff (Alan), <i>Geriaoueg Sant-lvi</i>, éd. Hor Yezh, 1996). </ref> (la bride)</i> ». | |||

}}{{Box| | }}{{Box| | ||

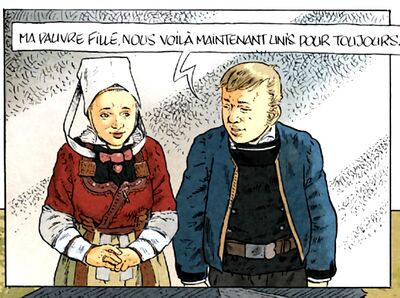

[[Image:BDPaysanBBMariage.jpg|center|400px|thumb|BD de Betbeder-Babonneau, Mémoires d'un paysan bas-Breton, Tome 3 Le Persécuté]] | [[Image:BDPaysanBBMariage.jpg|center|400px|thumb|BD de Betbeder-Babonneau, Mémoires d'un paysan bas-Breton, Tome 3 Le Persécuté]] | ||

* Les pièces pour les mendiants : « <i>Nous allions alors, les mendiants, les chercheurs de sous sur le passage dans l'endroit le plus étroit du chemin avec une bonne corde qu'on attachait à travers le chemin et quand le <i>mab nevez</i> ou la <i>merc'b nevez</i> arrivait, on leur criait : « <i>Arc'bant craon pe ar verc'h an traon</i> » (Argent de noix ou la nouvelle mariée en bas). Et des sous tombaient, puis on baissait la corde.</i> » | |||

* La coutume de la "soupe au lait" (connu pour sa chanson éponyme), un prétexte pour faire irruption dans la chambre nuptiale : « <i>La maison du reste était pleine de monde, de gens vieux et jeunes, venus assister au coucher des nouveaux mariés, <i>ar zouben dar lez</i> (la soupe au lait)</i> ». | |||

* Et enfin un dernier bretonnisme avec cette magnifique expression de "friter en amour" <ref name="Friter">{{BR-Friter}}</ref>, le verbe « <i>fritañ</i> » signifiant frire, claquer, gaspiller, dépenser exagérément : « <i>nous n'avions pas eu le temps de flirter, ou de friter en amour <ref name="Friter" />, comme on dit en breton.</i> ». | |||

}}}} | }}}} | ||

==Texte d'origine== | ==Texte d'origine== | ||

{{ContentGrid|content={{Box| | {{ContentGrid|content={{Box| | ||

Cahier n° 2, pages 68-69 de l'Intégrale des Mémoires d'un paysan bas-breton, chapitre 2. Le mendiant (1844-1848) : | |||

{{Citation| | {{Citation| | ||

Le métier de mendiant | Le métier de mendiant | ||

[…] Mes premières tournées furent donc excellentes. Pendant trois jours consécutifs, le temps nécessaire pour faire le tour de la commune, j'apportai à la maison plein les deux bouts de ma besace de farine d'avoine et de blé noir. Cependant je m'aperçus bien vite que ma conductrice, à son état de mendiante professionnelle, elle joignait d'autres métiers tout aussi lucratifs. D'abord elle était le journal vivant et ambulant de la commune, dans laquelle elle connaissait toutes choses et tout le monde ; puis elle faisait l'agent matrimonial qu'on appelle en breton bas vanel | […] Mes premières tournées furent donc excellentes. Pendant trois jours consécutifs, le temps nécessaire pour faire le tour de la commune, j'apportai à la maison plein les deux bouts de ma besace de farine d'avoine et de blé noir. Cependant je m'aperçus bien vite que ma conductrice, à son état de mendiante professionnelle, elle joignait d'autres métiers tout aussi lucratifs. D'abord elle était le journal vivant et ambulant de la commune, dans laquelle elle connaissait toutes choses et tout le monde ; puis elle faisait l'agent matrimonial qu'on appelle en breton <i>bas vanel</i> <ref name="Bazh-vanal" />. Aussi, quand elle passait dans les fermes où il y avait des jeunes gens à marier, elle était fort bien reçue, parfois même on la faisait asseoir à table et on mettait devant elle le pain et le lard traditionnels, le plus grand honneur qu'on pouvait faire alors chez nous à un étranger. | ||

Enfin, au bout de cinq à six semaines d'apprentissage, pensant connaître assez bien le métier, et trouvant que la vieille commère s'arrêtait trop longtemps dans certaines fermes, je pris le parti d'aller seul pour achever plus vite mes tournées hebdomadaires, car il était de règle de n'aller qu'une fois par semaine dans chaque ferme. | Enfin, au bout de cinq à six semaines d'apprentissage, pensant connaître assez bien le métier, et trouvant que la vieille commère s'arrêtait trop longtemps dans certaines fermes, je pris le parti d'aller seul pour achever plus vite mes tournées hebdomadaires, car il était de règle de n'aller qu'une fois par semaine dans chaque ferme. | ||

}} | }} | ||

}}{{Box| | }}{{Box| | ||

Cahiers n° 11 et n° 12, pages 357-365 de l'Intégrale des Mémoires d'un paysan bas-breton, chapitre 3. Les tristes noces : | |||

{{Citation| | {{Citation| | ||

| Ligne 30 : | Ligne 41 : | ||

Mais à Toulven, je trouvai tout le monde dans les mêmes dispositions, attendant avec impatience le grand jour. Je vis l'homme de confiance des seigneurs châtelains et je lui parlai des difficultés qu'il y aurait de la part du curé. « Le curé, dit-il, mais c'est un des clients du château, un commensal et un bon. Ne vous inquiétez pas de ça, allez, monsieur et madame vous ont agréé et vous attendent avec impatience, par conséquent le curé vous mariera quand même que vous seriez le diable en personne. » C'était bien ce que je pensais. Les curés bretons et les seigneurs nobles sont toujours de paire. Ne vivant tous que du sang et de la sueur du peuple, il faut bien qu'ils s'entendent pour le saigner et le faire suer le plus possible. Et là, les curés ont aujourd'hui l'avantage sur les nobles, puisque dans ce métier d'exploitation de l'ignorance, ils sont brevetés, payés et protégés par les lois et le gouvernement. Maintenant je ne voyais plus d'obstacle à la consommation du sacrifice car on était convenu que le mariage civil se ferait le dimanche, et on était au vendredi. | Mais à Toulven, je trouvai tout le monde dans les mêmes dispositions, attendant avec impatience le grand jour. Je vis l'homme de confiance des seigneurs châtelains et je lui parlai des difficultés qu'il y aurait de la part du curé. « Le curé, dit-il, mais c'est un des clients du château, un commensal et un bon. Ne vous inquiétez pas de ça, allez, monsieur et madame vous ont agréé et vous attendent avec impatience, par conséquent le curé vous mariera quand même que vous seriez le diable en personne. » C'était bien ce que je pensais. Les curés bretons et les seigneurs nobles sont toujours de paire. Ne vivant tous que du sang et de la sueur du peuple, il faut bien qu'ils s'entendent pour le saigner et le faire suer le plus possible. Et là, les curés ont aujourd'hui l'avantage sur les nobles, puisque dans ce métier d'exploitation de l'ignorance, ils sont brevetés, payés et protégés par les lois et le gouvernement. Maintenant je ne voyais plus d'obstacle à la consommation du sacrifice car on était convenu que le mariage civil se ferait le dimanche, et on était au vendredi. | ||

<spoiler show="Suite du texte ...">Le lendemain, samedi, il me fallait encore aller à Quimper pour acheter la fameuse alliance, <i>ar c'habest</i> <ref | <spoiler show="Suite du texte ...">Le lendemain, samedi, il me fallait encore aller à Quimper pour acheter la fameuse alliance, <i>ar c'habest</i> <ref name="Bride" /> (la bride), qui est une des plus importantes questions du mariage breton surtout pour la fiancée, car quand elle a mis la bague d'alliance à son doigt, elle considère l'affaire comme terminée. Et dans cet achat les vieux parents voient toujours toutes sortes de présages et peuvent voir aussi le fond du caractère du fiancé quand il s'agit de discuter sur le choix de la bague, sur sa valeur avec sa fiancée, les parents et le joaillier. Moi, je ne fis là, comme dans toutes les autres questions, que de suivre les autres. La fiancée pouvait faire son choix, aidée par les vieilles. Elle commençait à regarder les bagues en argent car les vieilles, quoique riches, n'avaient jamais eu de bague en or. Mais le joaillier, voyant que le payeur était un monsieur qui n'avait pas l'air de regarder, s'empressa de mettre sous les yeux des femmes des bagues en or, en leur disant que c'était maintenant la mode. Je pensais alors que la mode ne serait pas mauvaise, si la mode était aussi de ne marier que ceux qui peuvent se payer des bagues en or et argent, et pouvant fournir des garanties comme quoi ils sont à même de pouvoir élever une demi-douzaine d'enfants dans les meilleures conditions possibles, et de leur fournir aussi de quoi acheter des bagues en or et continuer à marcher dans la voie du progrès. Quand le joaillier eut mis les bagues en or sous les yeux de la fiancée, celle-ci me regarda en riant comme pour demander mon avis. Pauvre fille, elle ne pensait qu'à ça, en ce moment, à avoir de belles choses, à être bien habillée le jour du mariage afin d'attirer l'admiration de tout le monde. Elle fit donc comme les plus riches du temps : elle prit une bague en or et une autre en argent que je payai au prix demandé, sans dire un mot, ce qui ne se voit jamais : un Breton payer un objet sans chicaner. Il est aussi de mode que la fiancée paye au fiancé quelque chose. D'abord c'était un large ruban en soie pour orner le chapeau, maintenant ce sont des glands en argent qu'on attache aux deux extrémités du large ruban de velours qui couvre tous les chapeaux du riche paysan breton. Mais pour moi la nouvelle mariée n'avait rien à acheter, puisque j'allais me marier en costume bourgeois, sans galons ni rubans. | ||

Le lendemain matin, dimanche, j'allai au bourg d'Ergué-Armel tout seul où je trouvai la mère et la fille qui m'attendaient pour aller faire le mariage civil, seul le tonton Rospart, le cousin de la veuve, était avec elles. Comme je l'ai déjà dit, les paysans bretons n'attachent aucune importance à ce mariage civil, quoiqu'il soit l'acte le plus important dans la vie d'un homme puisque cet acte décide de tout le restant de ses jours. Nous allâmes à la mairie. On avait pris dans l'auberge, parmi les buveurs, quatre individus, les premiers venus, pour servir de témoins. Devant le maire, un pauvre paysan ignorant, la solennité fut accomplie avec la plus extrême banalité, au milieu des rires, des moqueries, des lazzi bretons et de toutes sortes de plaisanteries de fort mauvais goût. Le maire avec son écharpe sur ses effets de tous les jours, essaya de prononcer quelques mots qu'il traduisait comme il pouvait des articles 212, 213 et 214 du Code civil sans que personne comprît un seul mot de ce qu'il avait dit. En retournant à l'auberge pour payer quelques choses à monsieur le maire pour sa peine, ainsi qu'aux témoins, je disais à Marie-Yvonne : | Le lendemain matin, dimanche, j'allai au bourg d'Ergué-Armel tout seul où je trouvai la mère et la fille qui m'attendaient pour aller faire le mariage civil, seul le tonton Rospart, le cousin de la veuve, était avec elles. Comme je l'ai déjà dit, les paysans bretons n'attachent aucune importance à ce mariage civil, quoiqu'il soit l'acte le plus important dans la vie d'un homme puisque cet acte décide de tout le restant de ses jours. Nous allâmes à la mairie. On avait pris dans l'auberge, parmi les buveurs, quatre individus, les premiers venus, pour servir de témoins. Devant le maire, un pauvre paysan ignorant, la solennité fut accomplie avec la plus extrême banalité, au milieu des rires, des moqueries, des lazzi bretons et de toutes sortes de plaisanteries de fort mauvais goût. Le maire avec son écharpe sur ses effets de tous les jours, essaya de prononcer quelques mots qu'il traduisait comme il pouvait des articles 212, 213 et 214 du Code civil sans que personne comprît un seul mot de ce qu'il avait dit. En retournant à l'auberge pour payer quelques choses à monsieur le maire pour sa peine, ainsi qu'aux témoins, je disais à Marie-Yvonne : | ||

| Ligne 39 : | Ligne 50 : | ||

Je le savais bien. Cet acte solennel fut considéré par Marie-Yvonne et par tous les autres, y compris le maire lui-même, comme un simple jeu d'enfants jouant au mariage. Cette croyance, comme tant d'autres, est si profondément enracinée chez les paysans bretons, que rien ne peut l'en arracher. Les prêtres ont grand soin, du reste, de l'entretenir le mieux possible dans l'intérêt de leurs caisses. Il est dit dans leur catéchisme qu'il n'y a de mariage légitime que celui qui est fait selon les lois de l'Église. Et ils ont inventé un proverbe breton à l'usage des jeunes gens, qui dit qu'il faut la permission de l'Église pour mettre la chemise mâle près de la chemise femelle parce qu'en breton la chemise de l'être masculin est aussi du masculin « rochet » tandis que la chemise de la femme est du féminin « <i>hinvich</i> ». Le proverbe est ainsi formulé : « <i>Ret eo caoud permission an n'ilis vit lakat ar rochet e kichen an n'binvich</i> <ref>« <i>Ret eo kaout permision an iliz, evit lakaat ar roched e-kichen an hiviz</i> » : « Il faut obtenir la permission de l'église, pour mettre la chemise d'homme à côté de la chemise de femme.» </ref>. » | Je le savais bien. Cet acte solennel fut considéré par Marie-Yvonne et par tous les autres, y compris le maire lui-même, comme un simple jeu d'enfants jouant au mariage. Cette croyance, comme tant d'autres, est si profondément enracinée chez les paysans bretons, que rien ne peut l'en arracher. Les prêtres ont grand soin, du reste, de l'entretenir le mieux possible dans l'intérêt de leurs caisses. Il est dit dans leur catéchisme qu'il n'y a de mariage légitime que celui qui est fait selon les lois de l'Église. Et ils ont inventé un proverbe breton à l'usage des jeunes gens, qui dit qu'il faut la permission de l'Église pour mettre la chemise mâle près de la chemise femelle parce qu'en breton la chemise de l'être masculin est aussi du masculin « rochet » tandis que la chemise de la femme est du féminin « <i>hinvich</i> ». Le proverbe est ainsi formulé : « <i>Ret eo caoud permission an n'ilis vit lakat ar rochet e kichen an n'binvich</i> <ref>« <i>Ret eo kaout permision an iliz, evit lakaat ar roched e-kichen an hiviz</i> » : « Il faut obtenir la permission de l'église, pour mettre la chemise d'homme à côté de la chemise de femme.» </ref>. » | ||

Le mardi suivant qui était le 6 octobre 1868 avait lieu le mariage à l'église, suivi de deux jours de noce. J'avais simplement mis un de mes habits achetés à Mourmelon <ref>Mourmelon-le-Petit : commune voisine du camp de Châlons, où J.-M. O. prit le train pour | Le mardi suivant qui était le 6 octobre 1868 avait lieu le mariage à l'église, suivi de deux jours de noce. J'avais simplement mis un de mes habits achetés à Mourmelon <ref>Mourmelon-le-Petit : commune voisine du camp de Châlons, où J.-M. O. prit le train pour revenir en Bretagne. Voir annexe 27.</ref> et destinés d'aller en ermitage au Stang-Odet. Et nous partîmes, le vieux gendarme et moi pour le bourg d'Ergué-Armel comme deux individus allant en promenade. La marraine viendrait aussi, mais elle attendait quelques cousins et cousines qu'elle avait été elle-même inviter à la noce de son filleul, l'ancien mendiant, qui allait s'unir à une des plus riches familles du pays. Pendant que nous cheminions tranquillement vers le bourg, de nombreux chars-à-banc roulaient sur la route de Bénodet allant y conduire Marie-Yvonne. Quand nous arrivâmes, le bourg était déjà rempli de monde. Les invités étaient venus plus nombreux que l'on pensait et tous les gens d'alentour étaient venus par curiosité pour voir ce qui se passerait entre le curé et le nouveau marié, car cet ivrogne ensoutané avait persisté à dire à tout le monde qu'il ne me marierait pas. Aussi dès que j'arrivai, les vieilles femmes, tantes ou cousines à Marie-Yvonne, vinrent à moi en larmoyant, disant que ce serait vraiment triste, pitoyable, une noce sans la bénédiction du curé ! « Ne pleurez pas, leur dis-je, cette noce sera bénie comme les autres. » Et voyant que quelques-unes de ces femmes étaient déjà influencées par le vin du déjeuner, je leur dis : « C'est moi qui commande ici aujourd'hui, et votre curé obéira, vous allez voir. » Et, en effet, quelques instants après, les cloches se mirent en branle, nous appelant à l'église. Alors les figures se rassérénèrent. Mais il fallait voir encore comment les choses se passeraient à l'église, puisque cet ivrogne menteur disait encore le matin, qu'il se refuserait à me marier. Aussi cette petite église d'Ergué-Armel fut-elle bondée de curieux, en un clin d'œil. Lorsque j'arrivai avec ma femme, le coquin était déjà à l'autel, prêt à mâchonner ses orémus à invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire le farouche Jéhovah, le Dieu des bandits, des satyres et des assassins, à venir bénir notre union. « <i>Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Jacob vobiscum sit et ipse conjungat vos empleat que benedictionem suam in vobis. Alleluia, alleluia sacramentu hoc magnum est in Christo et in Ecclesia</i> <ref>« <i>Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Jacob vobiscum sil et ipse conjungat vos empleat que benedictionem suam in vobis. Alleluia, alleluia sacramentu hoc magnum est in Christo et in Ecclesia.</i> » : « Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob soit avec vous, et qu'il vous marie, et qu'il vous illustre de sa bénédiction sur vous. Alleluia, alleluia, ce sacrement est grand dans le Christ et dans l'Église. » </ref>. » (« Louez, louez Dieu, ce mystère du mariage est grand devant le Christ et l'Église, pour le Christ et pour les gens d'église. »). Cela peut être un mystère puisqu'il est dit dans les Évangiles que de l'union d'un pigeon et de Marie Joachim naquit un mouton, l'Agnus Dei, mais pour la raison guidée par la science il n'y a plus de mystères.]' écoutai impassiblement ce vieux satyre appeler, dans son latin de cuisine, la bénédiction du Dieu des juifs sur la tête d'un libre penseur et d'une catholique inconsciente. Sans que je vis personne, excepté l'officiant et ses aides qui étaient devant moi, j'étais certain que tout le monde avait les yeux fixés sur moi, pour voir quelle posture que je prendrais et quels gestes que je ferais durant cette cérémonie. Mais il ne vit rien d'extraordinaire sinon un paysan habillé en petit bourgeois, qui ne bougea pas plus durant toutes les singeries sacrées que le vieux saint Allour, le patron de la paroisse <ref>Saint Alor, troisième évêque de Cornouaille, est le saint patron de la paroisse d'Ergué-Armel.</ref>, près duquel je me trouvais. | ||

Quand tout fut terminé, il fallut aller à la sacristie avec témoins signer cet acte sacré et en payer le coût, 6 francs plus un pourboire qui est facultatif, mais le plus gros est toujours le mieux reçu par ces représentants de celui qui disait que les riches et les monsieurs d'argent n'entraient jamais dans son royaume. Avec ces pourboires, les dons et les quêtes, nos curés bretons font dans les pauvres communes dix mille francs de rentes. En sortant de l'église, je fus littéralement assiégé par une légion de mendiants. Heureusement j'avais garni mes poches de monnaie que j'eus bientôt distribuée sans compter. Je me rappelai qu'autrefois, moi aussi, je courais sur le passage de en dud névez <ref><i>An dud nevez</i> : les gens nouveaux (littéralement). Expression désignant les jeunes mariés.</ref> (les nouveaux mariés) leur demander des sous. Mais en ce temps-là, il y avait une façon particulière chez nous d'arrêter les nouveaux mariés, de les forcer en quelque sorte à vous donner des sous ou des liards <ref>Liard : vieille monnaie de cuivre. Un liard vaut le quart d'un sou. </ref>, En ce temps-là, il n' avait pas de char-à-banc. Les nouveaux mariés et les autres gens de la noce allaient au bourg à cheval, l'homme en selle avec sa cavalière en croupe. Nous allions alors, les mendiants, les chercheurs de sous sur le passage dans l'endroit le plus étroit du chemin avec une bonne corde qu'on attachait à travers le chemin et quand le <i>mab nevez</i> ou la <i>merc'b nevez</i> <ref><i>Mab nevez</i> : nouveau fils (littéralement). <i>Merc'h nevez</i> : nouvelle fille (littéralement). Expressions désignant les jeunes mariés. </ref> arrivait, on leur criait : « <i>Arc'bant craon pe ar verc'h an traon</i> » (Argent de noix ou la nouvelle mariée en bas). Et des sous tombaient, puis on baissait la corde. Quelquefois un malin cavalier lançait son cheval pour essayer de briser la corde. Mais c'était là un crime, un sacrilège, en refusant de donner « <i>guenéen an drugarè</i> » (les sous de bonne chance) aux miséreux qui sont les vrais enfants de Dieu. Un pareil crime aurait attiré la malchance sur le nouveau couple. Aussi, l'audacieux, qui courait ainsi sur la corde, trouvait vite un vieux quelconque pour l'arrêter en lui disant : « <i>Malevurus, petra zonjes te</i> ? » (malheureux que penses-tu donc ?) Mais cette mode est oubliée comme bien d'autres. Les Bretons ont beau être tenaces et entêtés, ils finissent quand même par laisser de côté leur vieilles coutumes comme leurs vieux costumes. Il y a cependant une chose chez eux qui ne se perdra jamais tant que durera la race, c'est la raillerie caustique. Sur ce point, je constate qu'on fait tous les jours du progrès depuis que les enfants vont à I'école. | Quand tout fut terminé, il fallut aller à la sacristie avec témoins signer cet acte sacré et en payer le coût, 6 francs plus un pourboire qui est facultatif, mais le plus gros est toujours le mieux reçu par ces représentants de celui qui disait que les riches et les monsieurs d'argent n'entraient jamais dans son royaume. Avec ces pourboires, les dons et les quêtes, nos curés bretons font dans les pauvres communes dix mille francs de rentes. En sortant de l'église, je fus littéralement assiégé par une légion de mendiants. Heureusement j'avais garni mes poches de monnaie que j'eus bientôt distribuée sans compter. Je me rappelai qu'autrefois, moi aussi, je courais sur le passage de en dud névez <ref><i>An dud nevez</i> : les gens nouveaux (littéralement). Expression désignant les jeunes mariés.</ref> (les nouveaux mariés) leur demander des sous. Mais en ce temps-là, il y avait une façon particulière chez nous d'arrêter les nouveaux mariés, de les forcer en quelque sorte à vous donner des sous ou des liards <ref>Liard : vieille monnaie de cuivre. Un liard vaut le quart d'un sou. </ref>, En ce temps-là, il n' avait pas de char-à-banc. Les nouveaux mariés et les autres gens de la noce allaient au bourg à cheval, l'homme en selle avec sa cavalière en croupe. Nous allions alors, les mendiants, les chercheurs de sous sur le passage dans l'endroit le plus étroit du chemin avec une bonne corde qu'on attachait à travers le chemin et quand le <i>mab nevez</i> ou la <i>merc'b nevez</i> <ref><i>Mab nevez</i> : nouveau fils (littéralement). <i>Merc'h nevez</i> : nouvelle fille (littéralement). Expressions désignant les jeunes mariés. </ref> arrivait, on leur criait : « <i>Arc'bant craon pe ar verc'h an traon</i> » (Argent de noix ou la nouvelle mariée en bas). Et des sous tombaient, puis on baissait la corde. Quelquefois un malin cavalier lançait son cheval pour essayer de briser la corde. Mais c'était là un crime, un sacrilège, en refusant de donner « <i>guenéen an drugarè</i> » (les sous de bonne chance) aux miséreux qui sont les vrais enfants de Dieu. Un pareil crime aurait attiré la malchance sur le nouveau couple. Aussi, l'audacieux, qui courait ainsi sur la corde, trouvait vite un vieux quelconque pour l'arrêter en lui disant : « <i>Malevurus, petra zonjes te</i> ? » (malheureux que penses-tu donc ?) Mais cette mode est oubliée comme bien d'autres. Les Bretons ont beau être tenaces et entêtés, ils finissent quand même par laisser de côté leur vieilles coutumes comme leurs vieux costumes. Il y a cependant une chose chez eux qui ne se perdra jamais tant que durera la race, c'est la raillerie caustique. Sur ce point, je constate qu'on fait tous les jours du progrès depuis que les enfants vont à I'école. | ||

Ainsi qu'il avait été convenu, la noce dura deux jours, qui ne furent pas bien agréables pour moi. Je faisais de vains efforts pour paraître gai et content. Comme il m'est impossible de rien dissimuler dans mon caractère, mes sentiments, mes idées, je pouvais dire franchement qu'au lieu d'être heureux et content, je me sentais le plus malheureux des hommes : je sentais déjà le poids de la double ou triple chaîne à laquelle je venais de me river, laquelle je ne pouvais supporter qu'en déployant toutes mes forces d'abnégation, ma philosophie de stoïcien. Et pour mettre le comble aux misères de ces jours de noce, le soir du deuxième jour, quand il fallut partir pour la ferme, le cheval qui devait nous y conduire avait disparu. C'était là un beau tour joué aux nouveaux mariés par les malicieux. N'importe, nous partîmes quand même, une demi-douzaine en traînant la charrette dans laquelle on avait mis un plein panier de bouteilles d'eau-de-vie et une pauvre fille, la plus jeune de la famille, malade depuis longtemps de privations et de misères, elle avait voulu quand même assister au dernier jour à la noce de sa sœur ; ce fut sa dernière, trois jours après on l'enterrait <ref>Marie-Renée Rospart, née en 1862 avait 6 ans. Elle fut enterrée le 11 octobre 1868 (tables | Ainsi qu'il avait été convenu, la noce dura deux jours, qui ne furent pas bien agréables pour moi. Je faisais de vains efforts pour paraître gai et content. Comme il m'est impossible de rien dissimuler dans mon caractère, mes sentiments, mes idées, je pouvais dire franchement qu'au lieu d'être heureux et content, je me sentais le plus malheureux des hommes : je sentais déjà le poids de la double ou triple chaîne à laquelle je venais de me river, laquelle je ne pouvais supporter qu'en déployant toutes mes forces d'abnégation, ma philosophie de stoïcien. Et pour mettre le comble aux misères de ces jours de noce, le soir du deuxième jour, quand il fallut partir pour la ferme, le cheval qui devait nous y conduire avait disparu. C'était là un beau tour joué aux nouveaux mariés par les malicieux. N'importe, nous partîmes quand même, une demi-douzaine en traînant la charrette dans laquelle on avait mis un plein panier de bouteilles d'eau-de-vie et une pauvre fille, la plus jeune de la famille, malade depuis longtemps de privations et de misères, elle avait voulu quand même assister au dernier jour à la noce de sa sœur ; ce fut sa dernière, trois jours après on l'enterrait <ref>Marie-Renée Rospart, née en 1862 avait 6 ans. Elle fut enterrée le 11 octobre 1868 (tables décennales d'état civil, AMQ). </ref>, Ce voyage de noce avait quelque chose de curieux et de comique. Heureusement il faisait nuit, personne ne nous voyait, quoique cela méritait d'être vu et observé : un artiste peintre en aurait fait un tableau magnifique. En arrivant à la ferme, la première chose que nous vîmes, ce fut le cheval qui était là, sans doute depuis longtemps, à la porte de son écurie sans que personne ne fit attention à lui. Il y avait cependant un domestique, un vieux soldat, mais celui-là, qui avait été à la noce le premier jour, ne s'était pas encore dessaoulé . | ||

La maison du reste était pleine de monde, de gens vieux et jeunes, venus assister au coucher des nouveaux mariés, <i>ar zouben dar lez</i> (la soupe au lait). Encore une vieille coutume bretonne, une des plus grossières et des plus grotesques, des plus stupides et des plus immorales aux yeux des gens un tant soit peu civilisés, mais dans laquelle les Bretons ne voient rien qu'un amusement enfantin et licite. Et c'est là le malheur de la civilisation tant vantée, c'est de faire partout des êtres ennuyés et ennuyeux, gênants et gênés. Là, ce soir-là, tout le monde s'amusait à cœur joie, sans retenue, sans scrupule, sans même faire attention à la pauvre fille que nous avions jetée mourante dans son lit, en la retirant de la charrette. Tout monde riait, dansait, buvait et mangeait, chantait et se roulait, se fouillait, se becquetait sans plus se gêner que les autres animaux. Moi seul, être à moitié civilisé, étais là comme un imbécile, ne sachant rien faire, ni rien dire. Je m'étais retiré auprès du lit de la pauvre fille qui se mourait pour lui demander si elle souffrait beaucoup. Et cette pauvre enfant, toute mourante qu'elle était, me demandait encore pourquoi je ne m'amusais pas comme les autres. Elle aurait voulu me voir faire des tours encore comme elle m'avait vu faire la première fois que j'étais allé à Toulven. Pauvre fille, la mort entre les dents, elle pensait encore aux plaisirs de ce monde et moi, plein de vie, de vigueur et de santé, je songeais aux douleurs. | La maison du reste était pleine de monde, de gens vieux et jeunes, venus assister au coucher des nouveaux mariés, <i>ar zouben dar lez</i> (la soupe au lait). Encore une vieille coutume bretonne, une des plus grossières et des plus grotesques, des plus stupides et des plus immorales aux yeux des gens un tant soit peu civilisés, mais dans laquelle les Bretons ne voient rien qu'un amusement enfantin et licite. Et c'est là le malheur de la civilisation tant vantée, c'est de faire partout des êtres ennuyés et ennuyeux, gênants et gênés. Là, ce soir-là, tout le monde s'amusait à cœur joie, sans retenue, sans scrupule, sans même faire attention à la pauvre fille que nous avions jetée mourante dans son lit, en la retirant de la charrette. Tout monde riait, dansait, buvait et mangeait, chantait et se roulait, se fouillait, se becquetait sans plus se gêner que les autres animaux. Moi seul, être à moitié civilisé, étais là comme un imbécile, ne sachant rien faire, ni rien dire. Je m'étais retiré auprès du lit de la pauvre fille qui se mourait pour lui demander si elle souffrait beaucoup. Et cette pauvre enfant, toute mourante qu'elle était, me demandait encore pourquoi je ne m'amusais pas comme les autres. Elle aurait voulu me voir faire des tours encore comme elle m'avait vu faire la première fois que j'étais allé à Toulven. Pauvre fille, la mort entre les dents, elle pensait encore aux plaisirs de ce monde et moi, plein de vie, de vigueur et de santé, je songeais aux douleurs. | ||

| Ligne 49 : | Ligne 60 : | ||

Cependant le moment allait arriver où il m'aurait fallu me déshabiller et me mettre au lit avec ma femme, en présence de tout ce monde fou et saoul, et y subir toutes sortes d'agaceries, d'allusions grossières et des plus immondes. Mais je pensais que là, mon stoïcisme ne m'aurait pas suffi. Je profitai donc d'un moment de brouhaha général pour m'esquiver par la porte de derrière et je me dirigeai furtivement vers le bois qui se trouvait à cent mètres de la maison. ]'avais le cœur gonflé et le cerveau prêt à éclater. L'air frais du bois me fit du bien. Dans ce bois il y avait plusieurs allées, j'en suivis une au hasard de mes jambes, elle me conduisit sur la grève, au bord de la mer qui se trouvait justement haute en ce moment. Aussitôt, je quittai mon paletot et mon chapeau et me mis à plonger la tête dans l'eau à plusieurs reprises. Cette douche finit de me remettre et mes idées prêtes à se brouiller, reprirent leur cours naturel. Tout en philosophant, je me mis à suivre la grève, respirant à pleins poumons l'air frais et salé avec les senteurs des plantes marines. | Cependant le moment allait arriver où il m'aurait fallu me déshabiller et me mettre au lit avec ma femme, en présence de tout ce monde fou et saoul, et y subir toutes sortes d'agaceries, d'allusions grossières et des plus immondes. Mais je pensais que là, mon stoïcisme ne m'aurait pas suffi. Je profitai donc d'un moment de brouhaha général pour m'esquiver par la porte de derrière et je me dirigeai furtivement vers le bois qui se trouvait à cent mètres de la maison. ]'avais le cœur gonflé et le cerveau prêt à éclater. L'air frais du bois me fit du bien. Dans ce bois il y avait plusieurs allées, j'en suivis une au hasard de mes jambes, elle me conduisit sur la grève, au bord de la mer qui se trouvait justement haute en ce moment. Aussitôt, je quittai mon paletot et mon chapeau et me mis à plonger la tête dans l'eau à plusieurs reprises. Cette douche finit de me remettre et mes idées prêtes à se brouiller, reprirent leur cours naturel. Tout en philosophant, je me mis à suivre la grève, respirant à pleins poumons l'air frais et salé avec les senteurs des plantes marines. | ||

En marchant entre la mer et le bois, je trouve une autre barrière et une autre allée. Celle-ci était une vraie pelouse, déjà couverte des feuilles d'automne. Pensant que celle-là devait conduire aussi du côté de la ferme, je la suivis. Mais bientôt j'arrivai à un endroit où elle se divisait en trois branches. Là, je m'arrêtai, j'écoutai si je n'aurais pas entendu le bruit du charivari qui devait se continuer à la ferme, mais n'entendant rien, je fis demi-tour, redescendant vers la mer pour reprendre le chemin par lequel j'étais venu. Mais maintenant que mes nerfs s'étaient détendus, mon cerveau apaisé, une certaine lassitude générale me prit sur cette pelouse molle couverte d'herbes et de feuilles. Je m'assis pour fumer un cigare, j'en avais encore plusieurs dans mes poches, d'un paquet que j'avais acheté pour offrir aux invités. Mais il y avait plusieurs nuits que je n'avais guère dormi, avant que j'eusse fini de fumer mon cigare, j'étais tombé dans les bras de monsieur Morphée, l'un des ministres du roi Sommeil. Et aussitôt mon <i>spiritus</i>, mon être immatériel qui ne se repose jamais, partit en voyage à travers le monde, à revoir tous les pays où j'avais passé. Au Mexique, il rencontra <i>el amigo Don Salvarez</i> <ref><i>El amigo Don Saluarez</i> : l'ami Don Salvarez, ami mexicain de J.-M. D., rencontré durant la campagne du Mexique.</ref>, le savant philosophe, à qui il conta ses aventures depuis qu'il avait quitté le Mexique. Le brave citoyen américain ne le blâma pas, mais il le plaignit sincèrement de s'être laissé imposer des chaînes lorsqu'il pouvait vivre libre. Je vis aussi <i>l'amico Orticoni</i> <ref><i>L’amico Orticoni</i> : l'ami Orticoni, ami corse de J.-M. D., rencontré à Aix-en-Provence, à l'issu de la campagne du Mexique. Voir note 416, deuxième partie. </ref> qui avait l'air d'avoir vraiment pitié de mon sort, car il me croyait déjà dans ma solitude, libre et heureux avec mes abeilles. Puis de rêve en rêve, je revins à la situation dans laquelle je me trouvais. Je me voyais couché et comme attaché dans cette pelouse, sans pouvoir bouger tandis que ma jeune femme, vierge encore, chantait et dansait avec les gars à la ferme. Et enfin pour accomplir la cérémonie de la soupe au lait (<i>ar zouben dar lez</i>) il faudrait qu'un autre homme allât au lit avec la nouvelle mariée à défaut du mari, qui avait peut-être fait comme le fameux saint Alexis <ref>Saint Alexis : ermite de la fin du IV' siècle. Il s'enfuit de la maison paternelle par horreur du | En marchant entre la mer et le bois, je trouve une autre barrière et une autre allée. Celle-ci était une vraie pelouse, déjà couverte des feuilles d'automne. Pensant que celle-là devait conduire aussi du côté de la ferme, je la suivis. Mais bientôt j'arrivai à un endroit où elle se divisait en trois branches. Là, je m'arrêtai, j'écoutai si je n'aurais pas entendu le bruit du charivari qui devait se continuer à la ferme, mais n'entendant rien, je fis demi-tour, redescendant vers la mer pour reprendre le chemin par lequel j'étais venu. Mais maintenant que mes nerfs s'étaient détendus, mon cerveau apaisé, une certaine lassitude générale me prit sur cette pelouse molle couverte d'herbes et de feuilles. Je m'assis pour fumer un cigare, j'en avais encore plusieurs dans mes poches, d'un paquet que j'avais acheté pour offrir aux invités. Mais il y avait plusieurs nuits que je n'avais guère dormi, avant que j'eusse fini de fumer mon cigare, j'étais tombé dans les bras de monsieur Morphée, l'un des ministres du roi Sommeil. Et aussitôt mon <i>spiritus</i>, mon être immatériel qui ne se repose jamais, partit en voyage à travers le monde, à revoir tous les pays où j'avais passé. Au Mexique, il rencontra <i>el amigo Don Salvarez</i> <ref><i>El amigo Don Saluarez</i> : l'ami Don Salvarez, ami mexicain de J.-M. D., rencontré durant la campagne du Mexique.</ref>, le savant philosophe, à qui il conta ses aventures depuis qu'il avait quitté le Mexique. Le brave citoyen américain ne le blâma pas, mais il le plaignit sincèrement de s'être laissé imposer des chaînes lorsqu'il pouvait vivre libre. Je vis aussi <i>l'amico Orticoni</i> <ref><i>L’amico Orticoni</i> : l'ami Orticoni, ami corse de J.-M. D., rencontré à Aix-en-Provence, à l'issu de la campagne du Mexique. Voir note 416, deuxième partie. </ref> qui avait l'air d'avoir vraiment pitié de mon sort, car il me croyait déjà dans ma solitude, libre et heureux avec mes abeilles. Puis de rêve en rêve, je revins à la situation dans laquelle je me trouvais. Je me voyais couché et comme attaché dans cette pelouse, sans pouvoir bouger tandis que ma jeune femme, vierge encore, chantait et dansait avec les gars à la ferme. Et enfin pour accomplir la cérémonie de la soupe au lait (<i>ar zouben dar lez</i>) il faudrait qu'un autre homme allât au lit avec la nouvelle mariée à défaut du mari, qui avait peut-être fait comme le fameux saint Alexis <ref>Saint Alexis : ermite de la fin du IV' siècle. Il s'enfuit de la maison paternelle par horreur du mariage. </ref>. | ||

Enfin je finis par pouvoir me réveiller, juste au moment où l'aurore aux doigts de rose paraissait à l'horizon. Je descendis encore vers la mer pour prendre un bain de tête, puis je repris le chemin de la ferme par lequel j'étais venu là. Tout le monde dormait maintenant, excepté le domestique, lequel, une écuelle à la main, allait à la cave pour se désaltérer. Il me dit qu'on m'avait cherché partout. Mais on n'était pas inquiet, car ces choses-là se voient encore assez souvent : Le nouveau marié ou la nouvelle mariée allaient se cacher au moment voulu, afin de ne pas subir les farces grotesques de la <i>souben d'ar lez</i>. Je suivis le domestique à la cave où bientôt l'homme de confiance du château vint aussi, sous prétexte de demander de mes nouvelles, puis d'autres voisins, le tonton Rospart le premier, vinrent aussi sous le même prétexte, mais en réalité, pour avoir du cidre et de la goutte à boire, car le cidre était bon et à la maison il y avait encore pas mal de bouteilles de bonne eau-de-vie, et bientôt la noce recommença, c'est ce qu'on appelle en breton <i>an dilost fricot</i> (retour de noces). Après les hommes, vinrent aussi les femmes. Cependant quand ils eurent bien bu et bien mangé, ils s'en retournèrent chez eux, en m'assurant de leurs bonnes amitiés et de leur aide, quand j'en aurais besoin. | Enfin je finis par pouvoir me réveiller, juste au moment où l'aurore aux doigts de rose paraissait à l'horizon. Je descendis encore vers la mer pour prendre un bain de tête, puis je repris le chemin de la ferme par lequel j'étais venu là. Tout le monde dormait maintenant, excepté le domestique, lequel, une écuelle à la main, allait à la cave pour se désaltérer. Il me dit qu'on m'avait cherché partout. Mais on n'était pas inquiet, car ces choses-là se voient encore assez souvent : Le nouveau marié ou la nouvelle mariée allaient se cacher au moment voulu, afin de ne pas subir les farces grotesques de la <i>souben d'ar lez</i>. Je suivis le domestique à la cave où bientôt l'homme de confiance du château vint aussi, sous prétexte de demander de mes nouvelles, puis d'autres voisins, le tonton Rospart le premier, vinrent aussi sous le même prétexte, mais en réalité, pour avoir du cidre et de la goutte à boire, car le cidre était bon et à la maison il y avait encore pas mal de bouteilles de bonne eau-de-vie, et bientôt la noce recommença, c'est ce qu'on appelle en breton <i>an dilost fricot</i> (retour de noces). Après les hommes, vinrent aussi les femmes. Cependant quand ils eurent bien bu et bien mangé, ils s'en retournèrent chez eux, en m'assurant de leurs bonnes amitiés et de leur aide, quand j'en aurais besoin. | ||

Quand tout le monde fut parti et voyant que je ne pourrais faire aucun travail ce jour-là, je proposai à ma femme d'aller faire un tour à la mer pour lui faire voir l'endroit où j'avais passé la nuit. Le temps était magnifique et on pouvait regretter de ne pas en profiter pour battre un peu de blé noir qui était coupé, seul produit qu'il y avait à la ferme, mais j'avais secoué tout souci pour le moment pour me livrer tout entier à ma jeune femme, que je n'avais pas encore eu le temps même de regarder bien en face. Dans les villes, les jeunes gens font l'amour pendant des mois et des années avant de se marier de sorte que, quand ils se marient, cet amour est déjà vieux et usé. Nous n'étions pas dans ce cas : nous n'avions pas eu le temps de flirter, ou de friter en amour <ref | Quand tout le monde fut parti et voyant que je ne pourrais faire aucun travail ce jour-là, je proposai à ma femme d'aller faire un tour à la mer pour lui faire voir l'endroit où j'avais passé la nuit. Le temps était magnifique et on pouvait regretter de ne pas en profiter pour battre un peu de blé noir qui était coupé, seul produit qu'il y avait à la ferme, mais j'avais secoué tout souci pour le moment pour me livrer tout entier à ma jeune femme, que je n'avais pas encore eu le temps même de regarder bien en face. Dans les villes, les jeunes gens font l'amour pendant des mois et des années avant de se marier de sorte que, quand ils se marient, cet amour est déjà vieux et usé. Nous n'étions pas dans ce cas : nous n'avions pas eu le temps de flirter, ou de friter en amour <ref name="Friter" />, comme on dit en breton. Mais maintenant nous avions le droit de le faire. Nous étions unis par les lois civiles, et sacrés par l'Église, et comme il est dit dans la Genèse, nous ne devions plus faire qu'une seule et même chair. | ||

Ce bois qui touche à la ferme de Toulven est très grand et très touffu, on le nomme le bois de buis. Il appartenait encore à l'ancien propriétaire de Toulven, oncle du propriétaire actuel qui, après avoir vendu toutes les terres, s'était réservé les bois et jardins durant sa vie. Ce vieux célibataire, qui demeurait dans un vieux château touchant notre ferme <ref>Il s'agit de Antoine de La Hubaudière, âgé de 79 ans au recensement de 1866 (ADF, 2 M 267). Les De La Hubaudière possédèrent Toulven avant les Malherbe de La Boixière. Leur relation de | Ce bois qui touche à la ferme de Toulven est très grand et très touffu, on le nomme le bois de buis. Il appartenait encore à l'ancien propriétaire de Toulven, oncle du propriétaire actuel qui, après avoir vendu toutes les terres, s'était réservé les bois et jardins durant sa vie. Ce vieux célibataire, qui demeurait dans un vieux château touchant notre ferme <ref>Il s'agit de Antoine de La Hubaudière, âgé de 79 ans au recensement de 1866 (ADF, 2 M 267). Les De La Hubaudière possédèrent Toulven avant les Malherbe de La Boixière. Leur relation de parenté n'est pas établie.</ref>, avait été un viveur de première classe : il avait fait de Toulven, au temps de sa fortune un vrai paradis d'amour. Ce bois où j'allais promener pour la première fois ma jeune épouse, en gardait encore les traces. Partout on voyait des tonnelles, des bosquets, des kiosques entourés et pour ainsi dire cachés par toutes sortes de plantes exotiques. Quand nous eûmes fait le tour de la mer et quand j'eus montré à Marie-Yvonne où j'avais passé la nuit, elle me conduisit au milieu du bois où il y avait un grand kiosque qui ressemblait au fameux labyrinthe, car il fallait tourner plusieurs fois autour et chercher longtemps pour en trouver l'entrée. Dans l'intérieur de ce nid d'amour, il y avait des bancs tout autour. Au plafond se voyaient encore des restants de peinture. On pouvait distinguer même les sujets mythologiques que le père Antoine, comme on l'appelait maintenant, aimait beaucoup, mais mieux encore, me disait-on, en chair et en os qu'en peinture, même encore en ce moment quoiqu'il avait quatre-vingt-quatre ans. En considérant ce lieu, toutes les histoires et légendes mythologiques et bibliques me venaient en mémoire, et tous les amours célèbres dans l'histoire et dans les romans, depuis le roman d'Adam et Ève jusqu'au flirtage moderne. Et nous nous trouvions là, au milieu de ce bois, dans ce nid d'amour, loin des regards indiscrets, deux êtres pleins de vie, de santé et de sève. Elle dix-neuf ans, paysanne forte et belle, et vierge encore, et moi trente-quatre ans, toute la force de l'âge et non encore gâté ni contaminé par des amours bestiales, comme beaucoup le sont à cet âge. Nous étions donc dans les meilleures conditions possibles pour nous livrer à l'amour vrai, à ce bonheur suprême auquel toutes les créatures ont droit. Je ne pouvais pas faire avec ma jeune Bretonne l'amour idyllique et romanesque d'un Roméo, elle n'aurait rien compris. Quoiqu'il doit y avoir du charme dans cet amour puisqu'il conduit bien des jeunes gens au suicide, espérant même s'aimer encore dans l'autre monde. Nous fîmes, dans ce kiosque, qui fut témoin des amours séniles du père Antoine, l'amour en enfants de la nature comme les oiseaux au printemps quand la nature se réveille et les pousse à l'amour. | ||

<poem> | <poem> | ||

Tous les êtres forment une chaîne éternelle | Tous les êtres forment une chaîne éternelle | ||

| Ligne 86 : | Ligne 97 : | ||

| datecréation=Septembre 2023 | | datecréation=Septembre 2023 | ||

| avancement=2 | | avancement=2 | ||

}}[[Catégorie:JMD|2{{PAGENAME}}]] | }}[[Catégorie:JMD|2{{PAGENAME}}]][[Catégorie:Bzh|6{{PAGENAME}}]] | ||

Version actuelle datée du 18 octobre 2023 à 11:37

Dans ses mémoires de paysan bas-breton Jean-Marie Déguignet raconte son mariage en 1868.

Il en profite pour détailler le cérémonial, les expressions bretonnes utilisées à l'époque. En remontant à son enfance en début de ses mémoires il évoque aussi la fonction de « bazh-banal » [1].

Autres lectures : « DÉGUIGNET Jean-Marie - Histoire de ma vie, l'Intégrale » ¤ « Recueil des bretonnismes de Jean-Marie Déguignet » ¤ « Lexique de bretonnismes repérés dans les mémoires et archives gabéricoises » ¤ « BABONNEAU Christophe et BETBEDER Stéphane - Mémoires d'un paysan bas-breton Tome 3 » ¤ « Les 24 cahiers manuscrits de la seconde série des mémoires de Jean-Marie Déguignet » ¤ « Le poème "L'Amour et la Mort" de Louise-Victorine Ackermann » ¤

Présentation

Quand il a à peine 10 ans, Déguignet apprend le métier de quémandeur par une mendiante professionnelle, laquelle exerce aussi la fonction d'arrangeuse de mariages ou porteuse de balai, « bazh-banal » [1] en breton : « Quand elle passait dans les fermes où il y avait des jeunes gens à marier, elle était fort bien reçue, parfois même on la faisait asseoir à table et on mettait devant elle le pain et le lard traditionnels, le plus grand honneur qu'on pouvait faire alors chez nous à un étranger. »

Quand lui-même se marie en 1868 à l'âge de 34 ans, voici comment il décrit les épousailles en Basse-Bretagne :

- Le corps religieux réglemente les aspects sociaux, moraux et financiers du mariage : « les paysans bretons n'attachent aucune importance à ce mariage civil » ; « pourquoi je ne me soumettais pas au curé, pourquoi je n'allais pas me confesser » ; « il fallut aller à la sacristie avec témoins signer cet acte sacré et en payer le coût, 6 francs plus un pourboire qui est facultatif ».

- Les dictons populaires confirment la puissance ecclésiale : « ils ont inventé un proverbe breton à l'usage des jeunes gens, qui dit qu'il faut la permission de l'Église pour mettre la chemise mâle près de la chemise femelle, "Ret eo caoud permission an n'ilis vit lakat ar rochet e kichen an n'binvich" ».

- La fête des noces (« fricot » en breton) s'étend sur deux longues journées, avec le fameux retour de noces (« dilost fricot ») : « le fricot, le grand repas de noce qui devait durer deux jours » ; « la noce recommença, c'est ce qu'on appelle en breton an dilost fricot (retour de noces). »

- La bague de mariage de la mariée est désignée sous le terme breton de "bride", ce qui illustre bien le sort réservé à la femme : « il me fallait encore aller à Quimper pour acheter la fameuse alliance, ar c'habest [2] (la bride) ».

- Les pièces pour les mendiants : « Nous allions alors, les mendiants, les chercheurs de sous sur le passage dans l'endroit le plus étroit du chemin avec une bonne corde qu'on attachait à travers le chemin et quand le mab nevez ou la merc'b nevez arrivait, on leur criait : « Arc'bant craon pe ar verc'h an traon » (Argent de noix ou la nouvelle mariée en bas). Et des sous tombaient, puis on baissait la corde. »

- La coutume de la "soupe au lait" (connu pour sa chanson éponyme), un prétexte pour faire irruption dans la chambre nuptiale : « La maison du reste était pleine de monde, de gens vieux et jeunes, venus assister au coucher des nouveaux mariés, ar zouben dar lez (la soupe au lait) ».

- Et enfin un dernier bretonnisme avec cette magnifique expression de "friter en amour" [3], le verbe « fritañ » signifiant frire, claquer, gaspiller, dépenser exagérément : « nous n'avions pas eu le temps de flirter, ou de friter en amour [3], comme on dit en breton. ».

Texte d'origine

Cahier n° 2, pages 68-69 de l'Intégrale des Mémoires d'un paysan bas-breton, chapitre 2. Le mendiant (1844-1848) :

Le métier de mendiant

[…] Mes premières tournées furent donc excellentes. Pendant trois jours consécutifs, le temps nécessaire pour faire le tour de la commune, j'apportai à la maison plein les deux bouts de ma besace de farine d'avoine et de blé noir. Cependant je m'aperçus bien vite que ma conductrice, à son état de mendiante professionnelle, elle joignait d'autres métiers tout aussi lucratifs. D'abord elle était le journal vivant et ambulant de la commune, dans laquelle elle connaissait toutes choses et tout le monde ; puis elle faisait l'agent matrimonial qu'on appelle en breton bas vanel [1]. Aussi, quand elle passait dans les fermes où il y avait des jeunes gens à marier, elle était fort bien reçue, parfois même on la faisait asseoir à table et on mettait devant elle le pain et le lard traditionnels, le plus grand honneur qu'on pouvait faire alors chez nous à un étranger. Enfin, au bout de cinq à six semaines d'apprentissage, pensant connaître assez bien le métier, et trouvant que la vieille commère s'arrêtait trop longtemps dans certaines fermes, je pris le parti d'aller seul pour achever plus vite mes tournées hebdomadaires, car il était de règle de n'aller qu'une fois par semaine dans chaque ferme.

Cahiers n° 11 et n° 12, pages 357-365 de l'Intégrale des Mémoires d'un paysan bas-breton, chapitre 3. Les tristes noces :

[…] j'allai voir à l'auberge où devait avoir lieu le fricot, le grand repas de noce qui devait durer deux jours. Là on était inquiet, car du côté de la cure on leur assurait que ce repas n'aurait pas lieu puisqu'on ne me marierait pas. Mais du côté de Toulven où étaient les plus intéressés, on leur assurait qu'il aurait lieu. Le débitant, qui avait gros à gagner dans ce fricot, me dit pourquoi je ne me soumettais pas au curé, pourquoi je n'allais pas me confesser, une chose si simple et [ qui] ne coûte rien. « Pour vous autres, lui dis-je, je sais que cela n'est rien. Mais pour moi, c'est la chose la [plus] grave du monde puisqu'il s'agit de mentir et de trahir, mentir à ma conscience et trahir tout le monde, y compris Dieu lui-même s'il eût existé. Non, pas d'hypocrisie, pas de mensonge, ni de trahison. ]'ai donné ma parole pour aller à Toulven, mais tel que je suis. Si on ne veut pas de moi comme ça, qu'on me rende ma parole et tout sera dit. D'abord, je vais voir encore là-bas, car il faut que cela finisse d'une façon ou d'une autre. »

Mais à Toulven, je trouvai tout le monde dans les mêmes dispositions, attendant avec impatience le grand jour. Je vis l'homme de confiance des seigneurs châtelains et je lui parlai des difficultés qu'il y aurait de la part du curé. « Le curé, dit-il, mais c'est un des clients du château, un commensal et un bon. Ne vous inquiétez pas de ça, allez, monsieur et madame vous ont agréé et vous attendent avec impatience, par conséquent le curé vous mariera quand même que vous seriez le diable en personne. » C'était bien ce que je pensais. Les curés bretons et les seigneurs nobles sont toujours de paire. Ne vivant tous que du sang et de la sueur du peuple, il faut bien qu'ils s'entendent pour le saigner et le faire suer le plus possible. Et là, les curés ont aujourd'hui l'avantage sur les nobles, puisque dans ce métier d'exploitation de l'ignorance, ils sont brevetés, payés et protégés par les lois et le gouvernement. Maintenant je ne voyais plus d'obstacle à la consommation du sacrifice car on était convenu que le mariage civil se ferait le dimanche, et on était au vendredi.

Annotations

- ↑ 1,0 1,1 et 1,2 Bazh-vanal, sf. : littéralement "bâton de genêt". Nom breton de l'entremetteur(se) qui arrangeait les mariages dans les campagnes et qui portaient symboliquement un bâton de genêt. [Terme BR] [Lexique BR]

- ↑ 2,0 et 2,1 Ar c'habestr : la bride. Désigne la bague de la fiancée jusqu'au mariage. Cette bague est ensuite désignée par le mot gwalenn. (Heusaff (Alan), Geriaoueg Sant-lvi, éd. Hor Yezh, 1996).

- ↑ 3,0 3,1 et 3,2 Friter en amour, exp. : traduction littérale de « fritañ ar garantez ». Le verbe fritañ signifie frire, claquer, gaspiller, dépenser exagérément. [Terme BR] [Lexique BR]

- ↑ « Ret eo kaout permision an iliz, evit lakaat ar roched e-kichen an hiviz » : « Il faut obtenir la permission de l'église, pour mettre la chemise d'homme à côté de la chemise de femme.»

- ↑ Mourmelon-le-Petit : commune voisine du camp de Châlons, où J.-M. O. prit le train pour revenir en Bretagne. Voir annexe 27.

- ↑ « Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Jacob vobiscum sil et ipse conjungat vos empleat que benedictionem suam in vobis. Alleluia, alleluia sacramentu hoc magnum est in Christo et in Ecclesia. » : « Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob soit avec vous, et qu'il vous marie, et qu'il vous illustre de sa bénédiction sur vous. Alleluia, alleluia, ce sacrement est grand dans le Christ et dans l'Église. »

- ↑ Saint Alor, troisième évêque de Cornouaille, est le saint patron de la paroisse d'Ergué-Armel.

- ↑ An dud nevez : les gens nouveaux (littéralement). Expression désignant les jeunes mariés.

- ↑ Liard : vieille monnaie de cuivre. Un liard vaut le quart d'un sou.

- ↑ Mab nevez : nouveau fils (littéralement). Merc'h nevez : nouvelle fille (littéralement). Expressions désignant les jeunes mariés.

- ↑ Marie-Renée Rospart, née en 1862 avait 6 ans. Elle fut enterrée le 11 octobre 1868 (tables décennales d'état civil, AMQ).

- ↑ El amigo Don Saluarez : l'ami Don Salvarez, ami mexicain de J.-M. D., rencontré durant la campagne du Mexique.

- ↑ L’amico Orticoni : l'ami Orticoni, ami corse de J.-M. D., rencontré à Aix-en-Provence, à l'issu de la campagne du Mexique. Voir note 416, deuxième partie.

- ↑ Saint Alexis : ermite de la fin du IV' siècle. Il s'enfuit de la maison paternelle par horreur du mariage.

- ↑ Il s'agit de Antoine de La Hubaudière, âgé de 79 ans au recensement de 1866 (ADF, 2 M 267). Les De La Hubaudière possédèrent Toulven avant les Malherbe de La Boixière. Leur relation de parenté n'est pas établie.