Billet du 03.02.2024

Trésors photographiques du Musée Breton

Patrimoine gabéricois : 33 plaques photographiques et 2 tirages papier, le tout conservé et numérisé par le Musée Départemental Breton de Quimper.

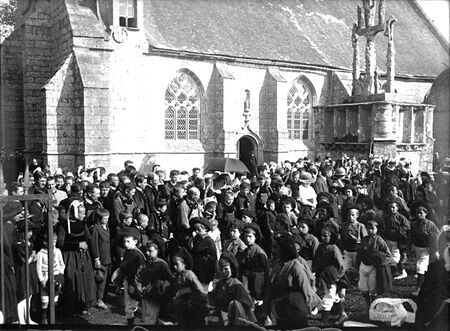

La collection du Musée breton la plus impressionnante, notamment pour Ergué-Gabéric, est celle du photographe professionnel Jacques de Thézac (1862-1936) [1] : on y trouve 23 plaques photographiques immortalisant le pardon de Kerdévot dans les années 1920 (cf. article « Jacques de Thézac, photographe et ethnographe au pardon de Kerdévot, v. 1920 » ¤ ).

Ensuite les clichés de la vallée du Stangala prise en janvier 1918 par l'ingénieur photographe amateur André Le Chat (1858-1919) [2], notamment le moulin de Meil-Poul toujours debout en ce début de siècle.

Avec l'architecte Robert Desouches (1878-1962) [3] on dispose de tirages papier des ruines de Lezergué dans les années 1930-40 : tous les murs sont conservés, seuls la toiture est béante, avec la présence d'une dépendance agricole côté est.

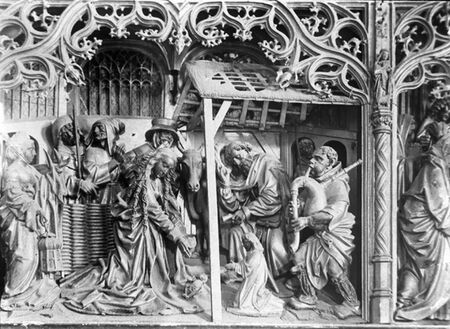

Et enfin le prêtre nantais Abel Soreau (1845-1909) [4] nous propose deux plaques en gélatino-bromure : des pièces d'orfèvrerie religieuse, et la magnifique scène de la nativité du retable flamand de Kerdévot, avec le sonneur de cornemuse au premier plan.

- ↑ Jacques de Thézac (1862-1936), d'origine charentaise, épouse en 1888 une bretonne, Anne de Lonlay de Lanriec, et s'installe à Sainte-Marine où il se consacre aux reportages photographiques et activités philanthropiques. En 1908, il fonde l'Œuvre des Abris du Marin afin d'apporter instruction et divertissements aux marins.

- ↑ André Le Chat (1858-1919) : Issu d'une famille de négociants lorientais, diplômé de l'École Centrale, il devient ingénieur des arts et manufactures, sous-inspecteur des Chemins de fer de l'Ouest. Il épouse en 1897 une Quimpéroise, Virginie Alavoine (1860-1927) avec laquelle il aura deux enfants. Ses clichés sur plaque de verre réalisés dans les années 1890 à 1919 montrent l'attrait du photographe pour les chemins de fer, pour l’architecture, le patrimoine, les voyages en Belgique, Suisse et dans les régions françaises, et pour les costumes traditionnels bretons.

- ↑ Robert Desouches (1878-1962) : Architecte parisien exerçant à Paris et à Lanriec, adopte avec sa femme concarnoise (également architecte) qui a des attaches à Concarneau, leur fille Marie-Jacqueline Desouches (1929-2000), universitaire, vice-présidente de l’UBO, et donatrice au musée départemental breton d'un important fonds de plaques de verre et de photographies réalisées par son père.

- ↑ Abel Soreau (1845-1909) : Prêtre né à Paimbœuf en Loire-Atlantique, ordonné en 1869, collecteur et transcripteur de chansons traditionnelles, compositeur de musique religieuse, professeur d'allemand et de musique, photographe amateur. La plupart des photographies représentent des monuments ou des sites, quelques groupes sculptés ou pièces d'orfèvrerie religieuse d'exception, plus rarement des scènes animées. Destiné à la projection, le fonds de 268 plaques de verre conservé au musée départemental breton est une sorte de pérégrination à travers le Finistère architectural et patrimonial.